きりとりめでる|技術と歴史的意識と個々人と──恵比寿映像祭2023

ディスプレイと映像がもたらす歴史的意識

東京都写真美術館2Fの暗い部屋の中心で、天井からワイヤーで縦に吊られた7つのディスプレイが静謐に光る。画面一杯に拡大表示された彩度の低い画像が、ゆっくりと右から左に流れていく。その流れの緊張感は、埃や不本意な被写体を感知するための写真の確認作業を思わせる。細倉真弓の〈digitalis〉シリーズは、現在的な写真のポストプロダクションの目線を上演する。その写像が流れる速度は、イメージが写っているというイリュージョンを保たせ、イメージを光へと還元させることはない。

次の部屋ではいくつものディスプレイが縦に掛けられ、像を結ばず明滅し続ける。ものによってはドットが抜け、カラーフィルター構造がべリっとはがれ、バックライトがむき出しになり、それを単管が貫く。どうやってこの作品は発光できているんだろうか。チラチラするディスプレイはわたしにイメージはもとより光の像すら視認させることなく、いまやあらゆる情報の支持体となったディスプレイだけを現前させる。Houxo QUEの《Death by Proxy #3》だ。

細倉真弓〈digitalis〉より、2021年 撮影:井上佐由紀

Houxo QUE《Death by Proxy #3》2020年、ミクスト・メディア・インスタレーション、サイズ可変 撮影:井上佐由紀

恵比寿映像祭2023のテーマは疑問符付きの「テクノロジー? Technology?」ということで、たった今「テクノロジー」といったら何だろう。メールの返答文、画像、ちょっとした小説の書き出しにいたるまでを数分で算出する人工知能のソフトウェア「ChatGPT」が思い浮かぶかもしれない。そんな「新しさ」とセットで想起される言葉を、本展では「技術そのものとは何か」を振り返る契機として観賞者に何度も投げかける。たとえば冒頭の細倉とQUEを連続させるキュレーションが、わたしたちがいま触れるイメージはディスプレイの光であり、そのイメージはいまどのような解像度で作成されうるのかと、社会に浸透しきった目下の技術的条件自体をみせる、というように。

同じフロアには、椅子や机といったシンプルな舞台装置を複数視点で撮影し重ね合わせる編集と複雑な振付で鑑賞者の意表を突き続ける越田乃梨子作品。ハーネスやロープによる装置を通して重力を前提とした身体移動から遊離した世界を作り出し、その映像をもって鑑賞者の経験則を揺さぶるトリシャ・ブラウンのパフォーマンス映像。そして、毛穴までフォトグラメトリーで再現された作者自身の顔を持つ3Dモデルが格闘ビデオゲームと仏教の六道を主要なモチーフとする世界で踊り倒し、現代の苦悩からの解脱を示すルー・ヤンの「DOKU」シリーズ最新作が続く。

映像内での身体の在り方を規定する装置やその撮影方法、世界をいかに理解するかといったコスモロジーにまつわる作品が、それぞれの映像の画質を通して、作品を成立させる技術の変遷、歴史的意識、すなわち自分がどのような歴史的地点に存在するのかということをうっすらと鑑賞者に自覚させる。

越田乃梨子《机上の岸にて》2010年、ダブルチャンネル・プロジェクション 東京都写真美術館蔵 撮影:井上佐由紀

トリシャ・ブラウン《ホームメイド》1966年、シングルチャンネル・ヴィデオ 撮影:井上佐由紀

哲学者のユク・ホイは、キリスト教の死生観と比べたときの仏教の無時間性を念頭に、東アジアに欠落した歴史的意識の醸成にはテクノロジーへの意識を必要とするが、この意識の発露に即した国家的な使命感の形成には注意深くならなくてはならないと述べている。ホイが促す「宇宙技芸」というのは、技術、すなわち再現性のある営みの歴史を問い直すとき、それぞれの技術がどのような世界(宇宙)に根ざしているのかという、(ナショナリズムではない)多様性の再考だ。

本展が軸に据える映像ないし写真は、「発明の始原を何の発見に見出すか」という点で揺らぎがあるにせよ、その歴史の短さと、並行して加速する世界の共時性があいまって、「技術」がなにかひとつの歴史に収束できるかのように思えるパースペクティブのひとつだろう。では本展における「テクノロジー」が裏打ちする歴史的意識とはいかなるものでありうるだろうか。地下の展示会場に移ろう。

写真映像技術により作品を位置づけるということとその拮抗点

地下の会場に入ってすぐの空間に並ぶのはロール・アルバン゠ギヨー《大麦の根(断面)》とエンネ・ビアマン《私の子供》である。両方とも1931年に撮影されたもので、前者は顕微鏡写真、後者は全てを即物的に撮影しようとした写真動向である新即物主義に位置づけられるものであり、いずれも技術反映的な写真と位置づけることができるものだ。しかし、キャプションを通して、アルバン゠ギヨーの作品は顕微鏡標本を専門とした亡き夫への捧げものであり、ビアマンは撮影の2年後に子を残して没するということを踏まえると意味は変わってくる。

その被写体への非人間的な冷たい目線、つまり、カメラが可能にした目線であるがゆえに、不在の夫の眼差しが、子に投げかけられるはずだったビアマンの眼差しが再現可能かもしれないことが、鑑賞者に想起させられる。冷めたカメラという機械の眼差しとセットで語られる撮影技法の枠組みが、それぞれの作者の人生のなかで緩やかに滲むと言っていい。

左:ロール・アルバン゠ギヨー《大麦の根(断面)》〈MICROGRAPHIE DÉCORATIVE〉より、1931年

右:エンネ・ビアマン《私の子供》1931年 いずれも東京都写真美術館蔵

この部屋は怒涛だ。続いてアルバン゠ギヨーと同じく植物を撮影した杉浦邦恵の《ボタニクス 13, 1989》は、印画紙の上に直接草花を載せて感光させるフォトグラムで制作されたものであり、同じ像は二度と撮影できないといいたげに、人為とはなにかを問いかけ、写真という技術は固定可能ではないと示す。その一方で山沢栄子の鮮烈なカラー写真《物体》は、山沢が制作したステージとオブジェによって構成された抽象へ向かう写真であるため、徹頭徹尾制御された写真のように思えるかもしれない。しかしソフトウェアでのポストプロダクションを前提としないカラー写真には、その現像に多大なる非人為性があった。「テクノロジー?」という問いが、無時間的に見える山沢の作品に時代の切れ目を入れる。

左:杉浦邦恵《ボタニクス 13, 1989》〈Botanicus〉より、1989年

右:山沢栄子《物体》〈私の現代〉より、1986年 いずれも東京都写真美術館蔵

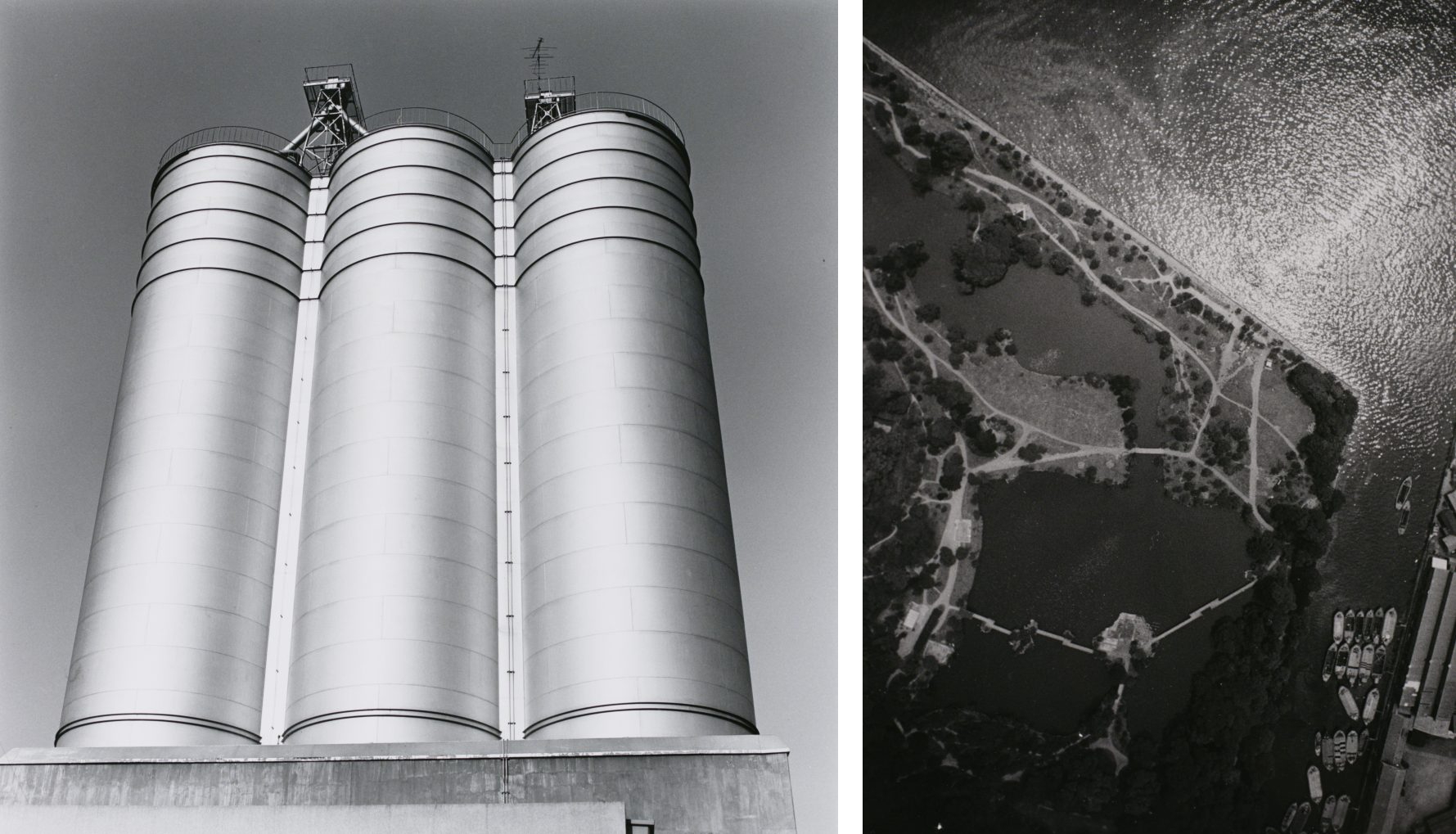

この構成写真の布陣の中で築地仁の〈写真像〉シリーズによる、巨大なコンクリートの建造物の一部や鬱蒼とした森、草むらの向こうに見える施設といった風景写真では、その被写体の固有性が剝奪されているということが一層際立つだろう。そこには、光の反射がイメージをどう構築するのかという写真の様相が現れている。そして、築地と同様に風景写真である北代省三の《浜離宮》はヘリコプターから空撮した東京だ。

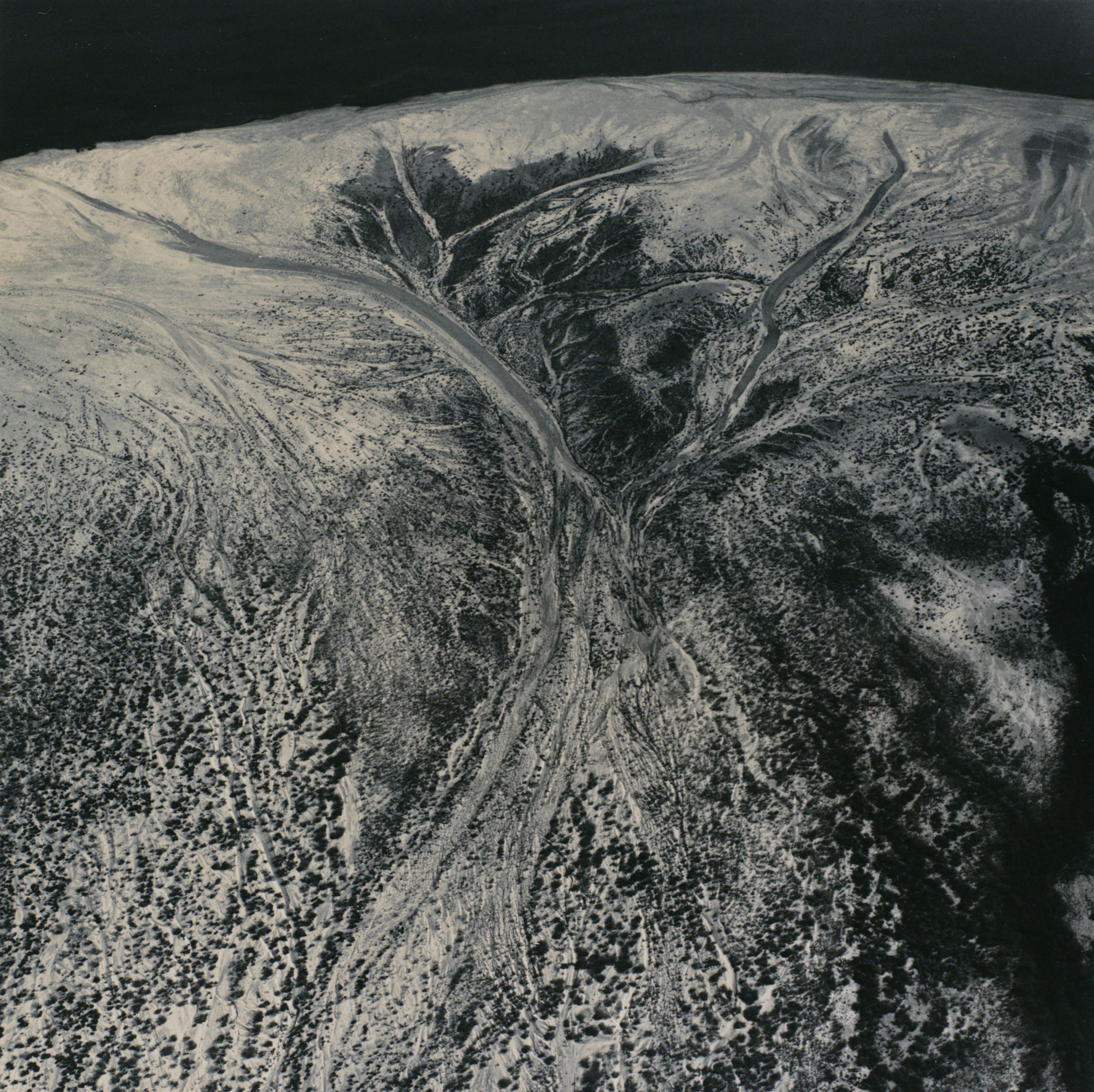

本作の翌年、1957年にはソビエト連邦が世界初の人工衛星・スプートニクの打ち上げを成功させ、日本国内では宇宙というスケールを伴った技術革新と芸術の関係性の問い直しが巻き起こった。そういった「地上を離れる時代のムード」を先取する北代の写真の在り方には、「写真」が技術的先進性とどう向き合ってきたのかという、築地よりも刹那的な写真の様相を体現する姿勢が窺える。他方で、1980年の火山災害をきっかけに航空写真に取り組み始めたエメット・ゴーウィンの《ソルトン海の縁、カリフォルニア州》は、地上に広がる自然災害、あるいは人為の痕跡を写真におさめるには空に飛び立つ必要があったことを示唆し、今回の展示にさらなる対比構造をもたらしている。

左:築地仁〈写真像〉より、1984年

右:北代省三《浜離宮》1956年 いずれも東京都写真美術館蔵

エメット・ゴーウィン《ソルトン海の縁、カリフォルニア州》1990年 東京都写真美術館蔵

この多重化は続く。ダムを起点とする都市の水の循環を描く梅沢英樹+佐藤浩一の映像インスタレーション作品《Echoes from Clouds》では、その映像撮影における機械の眼が諸事物の振舞いに擬態するのだ。カメラの視点は時に人の目線を、飛ぶ鳥を、非人称性を演出している。本展においては、機械の眼の時代のあとの映像という位置づけだとみていいだろう。

そして地下の一番奥にある作品は、作者が身体に無数の風船をくくりつけて空に浮かぶという荒唐無稽なフィオナ・タンの映像作品《リフト》。2000年に制作された本作は映写機でカタカタとリールを回しながらスクリーンに投影されている。本展で度々出合ってきた「航空」という技術の進展と強く結びついてきた欲望の歴史性と映像の関わり合いが、「風船で空を飛びたい」というおとぎ話のような願望を抱いた過去を想起させる陳腐化した媒体であるフィルムや複数の媒体を通し現前させられることによって、一層霧散させられる。

映像や写真にまつわるテクノロジーの加速度的な発展だけがその歴史を語りうるのではないということを何度も突き付けるのだ。

梅沢英樹+佐藤浩一《Echoes from Clouds》2021年、ミクスト・メディア・インスタレーション 撮影:井上佐由紀

フィオナ・タン《リフト》2000年 東京都写真美術館蔵 撮影:井上佐由紀

さまざまな領域/技術とともにある映像

地下1階の会場入口の手前にあった実験工房による映像作品《見知らぬ世界の話》は原子力をはじめとした技術発明がもたらす世界の変化を戯画的に描くものであり、1953年当時に東京通信工業(現・ソニー株式会社)による映写機「オートスライド」を使用し出来たものだ。音楽や写真や版画など、それぞれの専門を持ちながら総合芸術を模索する集団であった実験工房にとって、音楽とスライド投影された像の同調と切り替えが簡易になったことにより、その双方の領域がひとつの作品に表情を与えあう技術となったことが窺える。

また、2階のロビーには、世界中のCGを体系化した映像作品集〈コンピュータ・グラフィックス アンソロジー〉および〈コンピュータ・グラフィックス アクセス89-92〉が会期中流れ続けていた。ここでは、産業・放送・芸術・広告・科学研究など多領域で求められた映像化とその分野の技術が見てとれる。このうち少なくない数の作品が受注によりつくられた映像であることはいうまでもない。日本自転車工業会からPR映画の制作依頼を受けた新理研映画が実験工房に協力を求めたことで国内初のカラー特撮映画『銀輪』(1956)が生まれたように、委嘱にはあらたな創造をもたらす萌芽がある。

実験工房 オートスライド1953/1986年 個人蔵 撮影:井上佐由紀

恵比寿映像祭ではこれまで、アーティスティック・ディレクターを中心とした企画チームが世界各地でのリサーチを通して、いま国内で「映像」を考える上で見られるべき作品を集めてきたのだが、2022年度に初めて制作を作家に直接委嘱する「コミッション・プロジェクト」が始動した。審査員である沖啓介、斉藤綾子、レオナルド・バルトロメウス、メー・アーダードン・インカワニット、田坂博子によって「継続性・実験性・メディアの拡張性・国際性」の観点から、金仁淑、荒木悠、大木裕之、葉山嶺が選出されたのである。

その委嘱作品群は今回、3Fで初公開された。4名はいずれも映像作品を中心に展開しているが、それぞれの射程は全く異なるものであった。大木裕之の《meta dramatic 劇的》は映像内に複数の行為遂行性のスペクトラムを作り出し、その映像を見る鑑賞者の背後で大木自身がパフォーマンスを実施することにより、映像と身体という形式を双方向的に接続し、演劇性とは何かとメディアを拡張する。また、絶滅しほとんど生体記録が残っていないウサギワラビーの剥製の3DCGモデルを表面から内側までなめるようなカメラワークで映像化した葉山嶺の《Hollow-Hare-Wallaby》は、絶滅種の剥製のデジタルデータという点では二重の意味で人間の想像上にしか存在せず、そういった想像がさも真実であるかのように振る舞いうる3DCGがあふれるこれからの世界を予見させる。このような意味で本作は、来るべき世界を映像を通して覗かせようとするものだといえる。

大木裕之《meta dramatic 劇的》2023年、シングルチャンネル・ヴィデオ・インスタレーション、サイズ可変 撮影:井上佐由紀

葉山嶺《Hollow-Hare-Wallaby》2023年、シングルチャンネル・ヴィデオ 撮影:井上佐由紀

その一方で、金仁淑の《Eye to Eye》は、滋賀県愛知郡愛荘町にあるサンタナ学園に通う子どもたちと金との学校をめぐる会話、校長先生の多忙な学園運営への密着、そして子どもたちの肖像映像で構成されている。自動車工場等の労働者として滋賀に移住したブラジル人のコミュニティは日本社会との接点が乏しく、日本国籍を持たない子どもたちは日本語を習得する機会も奪われているという中で、金は共に多くの時間を過ごした子どもたちに本展を見に来てもらう。自身も移民3世である金による本作は、言語の非常に大きな壁とそれを越えるための出会いを会場に造形せんとし、胸を打つ。そして荒木悠による《仮面の正体(海賊盤)》も人々へのインタビューが作品の骨子だ。本作ではアメリカのハードロックバンド「KISS」のコピーバンドとして京都府南丹市八木町を拠点に活動する「WISS」の結成から現在にいたる経緯が仔細に明らかにされる。なにが彼らを駆り立てるのか、また自分の人生を生きるとはどのようなことなのかという問い、そして「KISS」というイデアに向き合うことで生まれるも、唯一無二である「WISS」自身の煌めきが、天井までのびるLEDヴィジョンとインタビュー映像から絶え間なく迸る。

金仁淑《Eye to Eye》2023年、10チャンネル・ヴィデオ・インスタレーション、サイズ可変 撮影:新井孝明

荒木悠《仮面の正体(海賊盤)》2023年、ダブルチャンネル・ヴィデオ・インスタレーション 撮影:井上佐由紀

会期中に開催されたシンポジウム「コミッション・プロジェクト―委嘱制作と映像作品の可能性」では、当該コミッション自体について、審査において作家の年齢制限が無いこと、制作を依頼するだけでなく制作をサポートする姿勢を持つことが外部審査員により高く評価された。また、この4作品から審議の末に特別賞として選出されたのが、金仁淑と荒木悠の2作家となったのは特筆すべきことだろう。なぜならそれは、恵比寿映像祭が求める「オルタナティヴ・ヴィジョン」において、「技術」はひとつではないということの宣言でもあったからだ。

きりとりめでる

1989年⽣まれ。2016年に京都市⽴芸術⼤学⼤学院美術研究科芸術学を修了。特に、視聴覚⽂化の変容と伴⾛する美術作品についてデジタル写真論の視点から、研究、企画、執筆を⾏なっている。2019年に「未然の墓標」(パープルームギャラリー)を企画。2017年からは美術系同⼈誌『パンのパン』を発⾏。著書に『インスタグラムと現代視覚⽂化論』(共編著、ビー・エヌ・エヌ新社、2018年)がある。

参考文献

-

- 『みづゑ 特集 機械文明と美術』美術出版社、1958年

- 『1953年ライトアップ : 新しい戦後美術像が見えてきた』1953年ライトアップ展実行委員会(編)、目黒区美術館、多摩美術大学、1996年

- ユク・ホイ『中国における技術への問い』伊勢康平 (訳)、株式会社ゲンロン、2022年