柳澤田実プレゼンテーション 知覚からエチカを考える

■触覚性と「精神性」

今回は議論の布置を広げる段階ですので、映像に関する比較的古典的な問題から始めたいと思います。映像と知覚というと、「触覚性」に言及されることが非常に多い。「映像の触覚性」は、ヴァルター・ベンヤミンが『複製技術時代の芸術作品』のなかで指摘した有名な特性です。この触覚性と視覚性は、ベンヤミン以前にも絵画のジャンルにおいて繰り返し問題にされてきた対立概念でした。ですので、映像に入る前に、絵画における視覚と触覚について簡単に触れていきたいと思います。アロイス・リーグルの指摘によれば、視覚には「対象との距離(遠さ)」「深さ」「膨らみ」といった特徴があります。そしてそれらの特徴が、「線描」「デッサン」「遠近法(一点透視図法)」を重視する表現手段に対応する。ルネサンス期の作風や古典主義の作品はその代表だと言えます。それに対して触覚寄りの絵画は、規範的な視覚寄りの絵画に対するオルタナティヴとして出現します。リーグルによれば、触覚的絵画には「対象への接近(近さ)」「表面」「平面」といった特徴があり、「色彩」「光」「多視点」を主軸にした表現手段が採られることになる。例えば古典主義に対するロマン主義や印象派の絵画は、触覚寄りのほうに含まれてきますし、とりわけモネの最晩年に描かれた《睡蓮》[fig.2]などが触覚的な表現として挙げられます。

私自身が興味深く思うのは、ひとりのアーティストの作風の変化のなかにも、視覚性から触覚性への移行が見出されるという事実です。そのような観点から、私自身はレンブラントに大変興味があります。レンブラントが初期に描いた作品が左の絵《キリストの神殿奉献》(1631)だとすると、右の絵が最晩年、彼が亡くなるときにイーゼルに掛かっていたと言われる作品《神殿内のシメオン》(1669)になります[fig.3]。

この2つは同じテーマに関する絵です。違いは一目瞭然なのですが、明らかに一点透視図法的に奥行きを強調した絵画から、映画で言えばクロースアップした、対象に近づいた作風になっています。しかも、晩年の絵画では、媒質がぐっと前に出てきていて、形象(フィギュール)とほとんど同質のものになっている。ほとんど印象派や抽象絵画のようなこうした表現に、なぜ17世紀のレンブラントが思考錯誤の末に向かったのかということに、私は興味を持っています。ここからは少し恣意的な解釈になりますが、左の絵画と右の絵画を並べたときに、よく言われるのが、レンブラントは最晩年になってより内面的、精神的な絵画を描いたということです。要するに視覚的な絵画と触覚的な絵画で言えば、触覚的な絵画のほうに何か内面的・精神的なものが見出されているわけですが、これは一体何だろうかと。モネについても、最晩年はほとんど眼が見えませんでしたので、見えないことによって内面的な絵画になったと言われてしまう。ですが、衰えた視覚の代替物として内面が登場するという、そんな単純なことではないのではないか。画家は外界が見えていないのだから、内面を描いたのだろう、という素朴な推察はこの際度外視したいと思います。なぜ彼らが自らの弱った視力に基づく知覚を通じてこのような仕方で描き、さらに観者がこうした絵画の知覚体験を「精神的・内面的」と解してしまうのかという問題は、知覚が先導する倫理を考えるうえで、ひとつのヒントになるように思われます。

同様の問題系を映画のなかに移植することは可能でしょうか。以上のような絵画に関する触覚性についての仮説を前提に、映像の触覚性について検討してみましょう。まずはクロースアップについてのベンヤミンの引用ですが、ここでは日常的にはできないくらい細部を強調していくことについて語られています。

「映画は、周囲の世界にあるいろいろなものをクロースアップし、私たちになじみの小道具の隠れた細部を強調し、レンズの独創的な使用によって卑近な生活環境を徹底的に調査し、そうすることで一面では私たちの生活を支配しているもろもろの必然性をよりいっそう理解させてくれ、他の面では広大な規模の、これまで予想もしなかった自由な活動の空間(シュピールラウム)を、私たちに約束してくれることになる。」(ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション1 近代の意味』浅井健二郎監訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、p.618−619)

もうひとつが、短いショットの転換に関するベンヤミンの指摘で、彼はこれを「映画のもつ注意散逸[気散じ]をひき起こす要素」とも言っています。

「映画のもつ注意散逸[気散じ]をひき起こす要素も、ダダの芸術作品の場合と同様、まずもって触覚的要素だからである。これは場面とショットの転換に基づいている。場面やショットはひとくぎり、またひとくぎり、という具合に観る者に迫ってくるのである。映画は、ダダイズムがまだいわば道徳的なショック作用のなかに包んでおいた身体的なショック作用を、この包装から解放したのである。」(同、p.623)

映像においてはショットが目まぐるしくぱっぱと変わって、絵画のように集中して見ることができない。そのような受容の形式が映像の触覚性なのだという指摘です。さしあたりこのベンヤミンの指摘を受け入れるならば、触覚性を何らかの仕方で含みこんでいるすべての映像作品のなかにも、より触覚的な映画とより視覚的な映画があるとどうやら言えるのではないでしょうか。要するに、クロースアップと頻繁なショット転換による触覚的映画に対して、遠方からのロングショットを特徴とする視覚的映画があるというように。

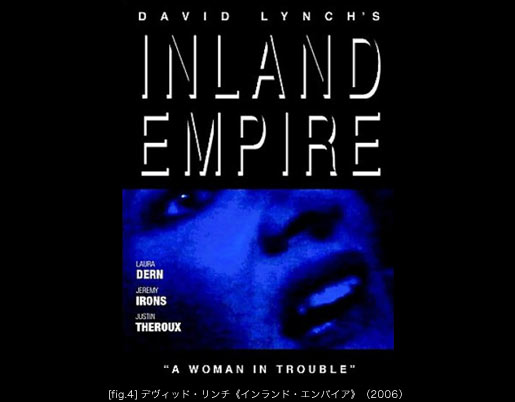

以上の仮説に基づいて映像の触覚性について思考するために、今回、執拗なクロースアップを特徴とするデヴィッド・リンチを取り上げてみたいと思います。リンチの作品が、ナラティヴや謎解きを中心とするものではなく、基本的にテクスチャーの触覚性に先導される一連のイメージであるということは、新作の《インランド・エンパイア》(2006)[fig.4]において先行する作品以上に一層明らかになっています。

この作品にはリンチの好むテクスチャーが総動員されており、カーテンやドレープ、たばこの火、コーヒー、化粧した女性の泣き顔、白塗りの顔、赤い唇、裁断される常緑樹、西海岸の西日といった、初期作品からお馴染みの、いわばパターン化された物質のテクスチャーがこれでもかと登場し、ラストシーンでは一部屋にこれらのテクスチャーを随伴したマテリアルや人物らが集結し、フェリーニ的な大団円を演じます。触覚性に関する最もわかりやすい作例である《ブルーベルベット》(1986)[fig.5]においても、そのタイトルにもなっている青いベルベット生地のテクスチャーはオープニングに揺れる青いベルベットのカーテンに始まり、一貫したモティーフになっている。

注目すべきは、このベルベットの人工的なテクスチャーや色彩が、先にモネやレンブラントの絵画に見出されたのと同様に、この作品のなかの「精神的なもの」の表現のために効果を発揮している点です。映画のなかに、日常的文脈に置き換えればとうてい耐えがたい狼藉をはたらく暴力的なフランク(デニス・ホッパー)が出てきますけれど、それが作品内の必然として、ある種のユーモアさえも付随して受け入れられるのは、フランクの青いベルベットへの純粋な憧れが極めて説得力のある仕方で表現されているからだと考えられます。それは、このクロースアップによるテクスチャーとなにか関係があるのではないか。こうした関心のもと《ブルーベルベット》の一部を観てみましょう。

──《ブルーベルベット》鑑賞──

柳澤

このシーンは、普段は自らの暴力の餌食にしているドロシー・ヴァレンズがステージ上で青いスポットライトに照らされながら「ブルーベルベット」歌うのを眺め、フランクが、青いベルベットの端切れを両手で大切に撫でながら、深いため息をつき涙するというものです。実にくだらないのですが、ここに注目してみたい(笑)。この場面はロングショットではなく、この情景を眺める第三者のジェフリー(カイル・マクラクラン)、歌うドロシー(イザベラ・ロッセリーニ)、涙するフランクへとショットが切り替わって2周りすることで、ジェフリーがドロシーとフランクの異常であると同時に密接な関係を痛切に理解させられるという説明的なシーンでもあるのですが、短いショットによって一瞬にしてフランクの「愛」をあたかも高貴なもののように感じさせるのは、ベルベットの端切れのテクスチャーを、乙女がハンカチを握りしめるかのように、くにゅくにゅと愛でる愛撫だと言えるのではないでしょうか。ここではフランクは実際にベルベットに触れており触覚が直接登場しているわけですが、観者は愛撫するフランクの身ぶりを介してベルベットのテクスチャーを観ているので、あくまでも視覚における触覚性が問題になっているということを一応断っておきたいと思います。この作品では、暴力やセックスのシーンにあまり触感(テクスチャー)を置かないようにしていて、それこそブルーベルベットのテクスチャーで一連のイメージを繋げていくという試みをしていると感じられます。このような事例でも、触覚性は、先ほどのモネやレンブラントで見たように、「精神的・内面的」と私たちが名づけるものに、奇妙な仕方でリンクしていくのではないか。

ここで一度まとめておきます。この場面は、フランクにとって欲望の最もリアルな対象が青いベルベットであることを理解させるのみならず、そのアーティフィシャルな光彩を放つテクスチャーが圧倒的なフランクの動機づけであることを、観者に知覚を通じて理解させます。このようなフランクの嗜好を一言でフェティシズムというのは簡単ですが、こうした触覚性に物質を知覚するという事実以上のものを見出すという倒錯こそが重要だと思われます。つまり「精神的・内面的」という呼称は、とりあえずこれが物質の知覚以上の何ものかであることを意味するのではないでしょうか。そのような知覚以上の何かを、徹底した触知において見出すことについてさらに思考を進めたいと思います。